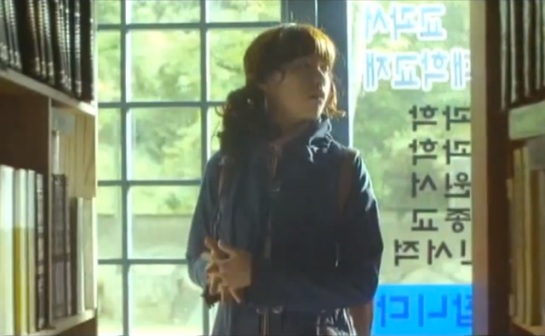

学校の近くの古本屋に本を売りにきたヒロイン(『走れ自転車』より)

ここまで紹介してきた『映画のなかの古本屋』は、欧米の渋い老舗古書店が中心でしたが、ご承知のとおり古本屋といっても佇まいはさまざまです。もちろん老舗の重厚なお店も良いですが、そればかりというのもつまりません。今回は、ちょっと違うタイプの古本屋が出てくる映画をとりあげます。ご紹介するのは、2008年公開の韓国映画『走れ自転車』(※1)です。さほど昔の作品ではありませんが、ご覧になったかたは多くないでしょう。そもそも日本では未公開だし、韓国でも封切り時のロードショー館はわずか12スクリーンだったとか。しかも総観客動員数は3,000人程度だったそうで……ほとんど見た人がいない(笑)。実はこれ、韓国のインディーズ作品(※2)なのです。

主演のハン・ヒョジュ嬢(韓孝周/한효주)はこれが映画u出演3作目。のちに『トンイ』というTVドラマに主演し有名になったそうです(未見)

とりあえず、知られてない作品なので少し内容を紹介します。主人公は女子大生のハジョン(ハン・ヒョンジュ)。物語は、大学へ初登校するハジョンが寡黙な青年スウク(イ・ヨンフン)と出会うところから始まります。なぜか気になるその青年に、ハジョンは大学のそばの古本屋で再会します。スウクは古書店で働く勤労青年でした……というわけで。これは内気なハジョンとぶっきら棒なスウクのもどかしい恋の行方を描いた青春映画。『走れ自転車』なんて、なんだかひと昔前の青春歌謡映画みたいなタイトル(※3)ですが、じつは爽やかな口あたりのわりに重たい物語です。2人はそれぞれ人に言えない重い過去を背負っていて、その絶望と鬱屈が作品全体に底流となって流れています。

お店の外観はこんな感じ。漢字ならまだしもハングルだと店名もよくわかりません。飾り付けを見ると、海外雑誌とか美術系を売る店なのかなあ。ソウルへ出張した時もハングルには本当に往生しました。中国本土はもちろん、台湾や香港でも「漢字」を頼りになんとか駅名や店名を見つけられるんですが、ハングルはまったく手がかりがなく手も足も出ません。まあ、勉強しろという話なのですが

この映画『走れ自転車』に、「古本屋」は主人公スウクの職場として登場します。前述の通り、大学側の街道沿いにある薄汚れたバラック風の建物の小さな店で、いかにも整理が悪そうな店内には、紐で括ったままの本の束が無造作に転がっています。きっと表紙が日焼けして砂埃でざらざらした雑本だらけなんだろうなあ――という感じで、本に対する敬意や愛情が感じられません。この荒廃した店の雰囲気には鬱屈したスウクの気持ちが投影されているのでしょうが、正直、古本屋としてはあまり魅力的とは言いにくい感じです(※4)。ともあれヒロインは不要な本を処分しようと訪れ、そこで店番をしていたスウクに再会するわけですが、この時のスウクの態度が、また輪をかけてひどい(笑)

行き場のない2人は、世界地図にダーツを投げて「外の世界」へ思いを馳せますが

不要な本を処分しようと持ち込んだハジョンに、スウクは「小銭がないから買取りできない。本を買ってほしきゃこの札を両替してこい」と命じるんですね……。そりゃまあ店主がおっかない店は日本にもありますが、訪れた客を両替に行かせる古本屋なんて、さすがに聞いたことがありません。おまけにヒロインが両替してくると、ろくすぽ本も見ずに買い叩き(※5)「嫌なら持って帰れ」と吐き捨てる。ヒロインがしぶしぶ納得すると、今度はわざわざ両替させてきた小銭ではなく、別の千ウォン札で支払う。――という具合で、なんとも念の入った嫌がらせフルコース。なんでまたハジョンはこんなイヤな男に惚れるのか? と頭の中が疑問符でいっぱいです。

ダーツは無情にも……

もちろん、このひどい客あしらいには理由があって。スウクの重い過去が彼をひどい人嫌いにさせているからなんですが、そうはいってもね。「いったい君は仕事をなんと心得とるのかね?」とヒロインの父親になって説教したくなります。ともあれ映画は、いろいろとっ散らかって何の決着も付けぬまますべてを観客に委ねて終ります。有り体にいって困った作品なんですが、1つだけとても良いシーンがあります。「ここではない何処か」へ行かないかぎりいっしょになれない2人が、深夜その古本屋の壁に世界地図を貼ってダーツをするんですね。で、矢羽根が刺さった外国の町について愉しそうに話すんですよ。――でも、最後に投げたダーツは韓国に刺さってしまう、という。

※1 『走れ自転車』(『달려라 자전거』2008年韓国映画 監督:イム・ソンウン 出演:ハン・ヒョジュ、イ・ヨンフンほか

※2 わたしはレンタルDVDで観ました。韓国のインディーズ作品が自宅で見られちゃうのですからスゴイ時代です。

※3 なぜまたこのタイトルなのかというと、「自転車」というアイテムが物語の1つのキーになっているから。最初の出会いのとき、スウクは自転車に乗っていて、道に迷ったヒロインたちに爽やかに道を教えて立ち去るんです。で、自転車に乗れなかったヒロインは一所懸命練習して、彼と一緒にサイクリングしようとするわけ。私は自転車に乗れないヒロインがすごく不思議に感じたんですが、韓国では珍しくないのかしらん。

在りし日の『BOOK OFF』ソウル駅前店。韓国語本と日本語本が半々くらいでした。ここの他に新村にもお店がありましたが、現在は2店とも撤退しています。ちなみに、現在のBOOK OFFの海外店は米国に9店、パリに3店

※4 もちろん韓国にも魅力的な古本屋はあるだろうと思います。わたし自身は仕事で一度ソウルに行ったことがあるだけで、その時は『BOOK OFF』ソウル駅前店にしか行けませんでした。

※5 1冊100ウォンの値付けでしたから約10円というところ。まあ、ハジョン嬢が持ち込んだのは、旅行ガイドや問題集などの雑本ばかりだったように見えましたし、そんなもんだろうという気もします。